커뮤니티

부경투데이

- 국립 부경대학교의 다양한 모습과 소식을 접하시면 부경대학교가 한번 더 가까워집니다.

| 뉴스 따라잡기| 투명망토 언제? | |||

| 작성자 | 대외협력과 | 작성일 | 2013-01-21 |

| 조회수 | 2188 | ||

| 뉴스 따라잡기| 투명망토 언제? | |||||

|

대외협력과 |  |

2013-01-21 |  |

2188 |

|

‘국내 연구진이 투명망토를 실험적으로 구현하는 데 성공했다(연세대).’, 또는 ‘투명망토를 만드는 물질을 개발했다(서강대).’, ‘캐나다의 한 군수업체가 투명망토를 개발했다.’는 해외뉴스에 이르기까지. 과연 투명망토 연구는 어디까지 왔나?

당시 <사이언스>에 실린 논문의 제목은 ‘메모리 메타물질 개발’. 이 연구에는 2007년부터 이 교수를 비롯 한국전자통신연구원 김현탁 박사 연구팀, 미국 샌디에이고 캘리포니아대 드미트리바소프 교수팀, 미국 듀크대 스미스 교수팀이 공동 참여했다. 이 교수의 논문이 게재되었던 시기에도 투명망토 기술이라고 할 수 있는 전자파 은폐기술은 한 주파수에 대해서만 물체를 은폐시키는 수준이었다. 즉, 이론적으로 온몸을 덮을 수 있는 파란색 옷을 입고 적절히 설계된 메타물질 망토를 걸치면 투명 인간이 될 수 있다는 이론이다. 그러나, 이 교수의 공동연구 논문은 여러 주파수에서 투명망토 효과를 볼 수 있게 하는 기초연구라는 점에서 큰 주목을 받았다. 1월 10일 오후 이용욱 교수 연구실을 찾아갔다. 이 교수를 만나면 뭔가 신비한 일을 경험할 수 있을 지도 모른다는 즐거운 상상을 하면서. 어렵지만, 투명망토를 이해하기 위해 이 ‘메타물질’의 개념부터 알아보자. 이 교수는 “메타물질은 원자와 분자 대신 인공적인 구성 요소를 결정처럼 주기적으로 배치하여 자연적으로는 얻을 수 없는 특별한 물리적 특성을 갖도록 제작된 재료”라고 말했다. 그러니까 이렇게 이해하자. 메타물질은 ‘빛이나 마이크로파 같은 전자파로부터 물체를 은폐시킬 수 있는 특성을 가지는 인공적인 구조물’. 투명망토의 경우, 이 메타물질을 이용하여 빛을 다른 방향으로 굴절시키거나 완전히 흡수시켜 반사를 막음으로써 구현되는 것이다. 우리가 물체를 시각적으로 인식하는 것은 빛의 반사 때문이라는 사실을 떠올린다면 이해하기 쉽겠다. 이야기가 깊어질수록 부경투데이 취재진의 머리에 스멀스멀 김이 나는 거 같았다.(그렇지만 부경투데이 독자들을 위해 용기를 내야지.)

하지만 이 이론은 전세계 과학자들의 지적 호기심에 불을 지폈을 것이다. 스미스 교수팀의 전자파 은폐 개념을 확장하면 마이크로파에 비해 주파수가 훨씬 높은 빛의 영역에서도 전자파 은폐가 가능하다는 점, 즉, <도깨비감투>나 <해리포터>의 마법을 현실화할 수 있지 않을까 하고 예견한 것이다. 이 ‘투명망토 과학자’들은 지금 무슨 연구를 하고 있을까? 이용욱 교수는 메타물질 기반의 투명망토를 위주로, 즉 빛의 굴절을 이용하여 물체를 은폐시키는 분야의 연구동향을 소개해 주었다. 투명망토 연구 과제는 대략 6가지 갈래로 나눌 수 있다. 먼저, 마이크로파 주파수 영역이 아닌 빛의 주파수 영역에서 전자파 은폐효과가 얻어져야 일반인이 생각하는 ‘진정한 투명망토’다. 즉, 마이크로파 주파수에 비해 높은 빛의 주파수 특히, 눈에 보이는 가시광선 주파수 영역에서 전자파 은폐효과가 일어나야한다. 두 번째는 은폐대상 물체의 크기를 늘리는 연구다. 스미스 교수팀에 의해 초기에 제안된 투명망토 이론은 수 마이크로미터의 눈에 보이지 않는 작은 물체에 대해서만 전자파 은폐가 가능했다. 따라서 은폐대상 물체의 크기를 수십 센티미터 이상으로 확장시키는 연구가 필요하다. 세 번째는 전자파 은폐효과를 여러 주파수에서 가능하게 하는 연구다. 일반적으로 메타물질은 하나의 고정된 주파수에 대해서만 특별한 물성을 갖고, 대상 물체의 은폐도 가능하다는 한계를 가지고 있다. 그래서 과학자들은 자연계에 존재하는 다양한 빛의 주파수에서도 물체를 은폐할 수 있도록 하는 연구에 매진하고 있다. 이외에도 빛의 편광 유무에 무관하게 전자파 은폐효과가 나타나도록 하는 연구와 임의의 형상을 가진 물체에 대해서도 전자파 은폐효과가 나게 하는 연구들이 필요하다. 마지막으로 메타물질을 구성하는 물질(재료)에 대한 연구로서, 투명망토를 위한 메타물질의 재료는 초기에 사용되던 금속에서 금속보다 가볍고 빛의 손실이 매우 적은 유전체나 반도체 등으로 진화되고 있다. 이 교수는 “빛이 나오는 물체도 은폐가 가능할까? 망토의 내부에 이중으로 망토를 만들어 망토 주변의 물체도 안보이게 할 수 있을까? 망토를 씌워 보이지 않게 된 것을 다시 보이게 하려면? 등의 연구도 아직은 이론적인 수준이지만 진행되고 있다.”고 말했다.

이에 앞서 2011년 독일과 영국에서 나온 연구결과도 흥미롭다. 독일의 연구에서는 매우 넓은 가시광선 주파수 영역에서 은폐효과를 내는 연구에 성공했다. 그러나 이는 현미경으로만 관찰되는 수십 마이크로 크기 수준의 물체에 대해서만 은폐가 가능하다는 한계가 있었다. 영국에서는 가시광선 주파수 영역에서 1센티미터 크기의 물체를 은폐할 수 있는 연구에 성공했다. 그러나 몇 가지 한정된 색 (녹색과 빨간색) 에 대해서만 은폐가 가능하다는 한계가 있었다. 자, 이제 우리는 종착점에 도착했다. 2006년 시작된 메타물질에 의한 전자파 은폐 기술은 불과 6년 만에 투명망토 기술을 크게 발전시켰다. 당시 수 마이크로미터 크기의 눈에 보이지 않는 작은 물체를 숨기는 수준에서 이제 수 센티미터 크기의 물체까지 숨기는 수준으로 올라왔다. 그리고 전자파의 주파수 영역도 초기에는 한 주파수에서만, 그것도 마이크로파 영역에서만 가능했는데, 지금은 눈에 보이는 빛인 가시광선 영역의 여러 주파수에서도 은폐가 가능하다. 이용욱 교수는 “이 같은 추세라면 10년 후면 눈에 보이는 가시광선 주파수 영역에서 수십 센티미터 크기 물체를 감출 수 있는 기술이 개발될 것으로 전망된다.”고 예상했다. 이 교수는 “국제적인 수준에 뒤처지지 않기 위해 국내의 투명망토 관련 연구도 좀 더 활성화되어야 하며, 메타물질을 독자적으로 제작할 수 있는 시설이 교내에 갖춰진다면 우리 학교의 연구진들도 선도적인 연구 그룹들과 어깨를 나란히 할 수 있을 것.”이라고 덧붙였다. 투명망토는 생각보다 빨리 우리 곁으로 다가올 지도 모른다. 그러면 우리 삶이 더 좋아질까, 아닐까? <부경투데이> |

.JPG)

-1.JPG) 부경대학교에도 투명망토 연구자가 있다. 전기공학과 이용욱 교수다. 이 교수는 2009년 투명망토 관련 연구논문을 3대 과학저널의 하나인 <사이언스>에 공동저자로 게재한 과학자다.

부경대학교에도 투명망토 연구자가 있다. 전기공학과 이용욱 교수다. 이 교수는 2009년 투명망토 관련 연구논문을 3대 과학저널의 하나인 <사이언스>에 공동저자로 게재한 과학자다.-4.JPG) 이용욱 교수는 2006년 미국 듀크대 스미스 교수팀을 시초로 꼽았다. 스미스 교수팀은 메타물질을 기반으로 전자파 은폐효과에 대한 이론을 최초로 제시하여 <사이언스>에 논문을 발표했는데, 이 논문은 투명망토의 이론적인 토대를 처음으로 제시한 것이었다. 이때의 전자파 은폐 기술은 빛보다 낮은 주파수 대역인 마이크로파 영역에서 물체를 은폐시킬 수 있는 이론 수준이었다.

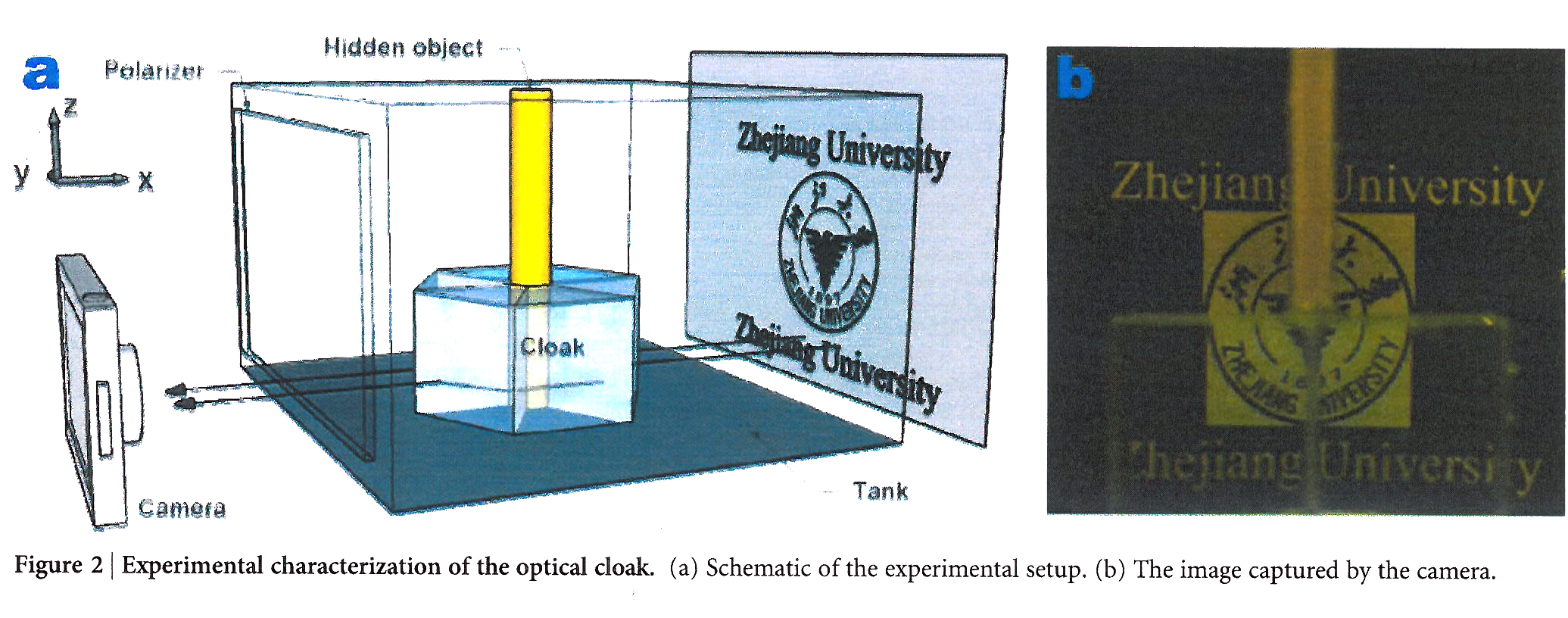

이용욱 교수는 2006년 미국 듀크대 스미스 교수팀을 시초로 꼽았다. 스미스 교수팀은 메타물질을 기반으로 전자파 은폐효과에 대한 이론을 최초로 제시하여 <사이언스>에 논문을 발표했는데, 이 논문은 투명망토의 이론적인 토대를 처음으로 제시한 것이었다. 이때의 전자파 은폐 기술은 빛보다 낮은 주파수 대역인 마이크로파 영역에서 물체를 은폐시킬 수 있는 이론 수준이었다.-8.JPG) 이 교수는 현재 가장 앞선 연구로 중국에서 보고된 연구결과를 꼽았다.

이 교수는 현재 가장 앞선 연구로 중국에서 보고된 연구결과를 꼽았다.